学人简介:作者系北京大学东方文学研究中心、北京大学外国语学院教授

内容提要:中国与菲律宾之间由于南海的领土争端,在双边关系上呈现紧张和对抗的局面。中菲关系紧张的时期,正是中国政府大力推行“一带一路”倡议的阶段,菲律宾社会对于“一带一路”倡议的关注与反应,就成为一个独特的观察视角。本文在简要回顾2010-2016年中菲政治关系的基础上,通过对比中菲两国媒体在“一带一路”和领土争端上报道立场的异同,呈现菲律宾社会对“一带一路”倡议的直接反应;通过分析中菲两国在贸易畅通和民心相通等“一带一路”具体领域的合作情况,呈现菲律宾社会在开展具体合作方面的态度。笔者认为,菲律宾社会对于“一带一路”的总体了解相对较少,但是对于倡议的具体态度,如亚投行,关注度较高;虽然中菲的政治关系比较紧张,但是在具体的合作领域,双方都以实际行动积极参与。

引言

2012年4月中国与菲律宾之间的黄岩岛对峙事件之后,菲律宾对中国的外交政策就一直是学界关注的重点。在2013年习近平主席提出建设“21世纪海上丝绸之路”倡议之后,菲律宾对于倡议的态度就成为观察倡议对外影响的指标之一,特别是对于与中国具有争议的国家。2013年至今,“21世纪海上丝绸之路”的发展思路逐渐清晰,并和“丝绸之路经济带”组合成“一带一路”倡议,呈现了中国外交的工作重点。也正是在这个时间区间,中国与菲律宾之间在政治外交方面发生了一系列的冲突。虽然从战略上看,菲律宾的态度无法对“一带一路”倡议的总体发展产生实质性的影响,但作为倡议的提出者和推动者,中国政府总是希望能够得到更多的支持,减少异议和杂音。特别是南海仲裁案的结果公布以后,处理中国与菲律宾的关系,既对处理外交关系具有示范效应,也对扩展“一带一路”的国际影响,实现中国的战略意图,具有重要意义。2016年6月,菲律宾杜特尔特总统开始执政,在对华关系上呈现新的积极态度。本文通过梳理菲律宾社会对中国政府、中国政策、中菲关系的态度,观察菲律宾政府、媒体、民众在涉及中国问题的时候,其主要的关注点在什么地方,从而为对菲律宾的外交工作,提供一个积极的参考和依据。

中菲政治关系回顾(2010-2016)

在阿基诺三世总统开始执政以后,中菲之间发生了诸多影响两国关系的事件,造成了两国关系的紧张,而且也阻塞了两国之间政治沟通的渠道,导致两国媒体和政府之间开始了长达4年的外交静默期,从而对“一带一路”倡议在菲律宾社会的接受产生了一定的影响。

中菲在南海的领土争端由来已久,随着两国政府在领土问题上逐渐采取明确的、强硬的政策,中菲之间的争端巳经成为中国周边外交中最为突出的热点问题之一。随着南海仲裁案结果的公布,中菲在南海问题上的交锋,不仅关系到地区的和平与稳定,还关系着中国的国际地位与形象。2012年4月8日,菲律宾海军在黄岩岛海域发现8艘中国渔船。菲海军持枪登上中国渔船,对中国渔民进行检查。中国渔船向正在附近巡逻的海警船求救,中国海警船赶到,并与菲律宾海军对峙。对峙局势持续了大约2个月。黄岩岛对峙事件拉开了中菲关系逐渐紧张的序幕。在两国海上力量对峙期间,菲律宾爆发了针对中国政府的小规模游行。中国和菲律宾的海外移民都以不同的形式表达对政府的支持。这些信息和图片在媒体上,特别是在互联网媒体上广泛传播。2013年1月22日,菲律宾向中国提交了就南海问题提起国际仲裁的照会。2013年2月19日,中国政府郑重宣布不接受、不参与菲律宾提起的仲裁,此后多次重申此立场。在建设21世纪海上丝绸之路倡议提出之后,菲律宾社会的关注度仍然集中在中菲的领土争端上,这与国内媒体中大量关于“一带一路”报道的大环境显得格格不入,以至于中国媒体和民众普遍地把菲律宾政府认定为影响“一带一路”倡议的负面因素。在2014年3月30日,菲律宾向南海争端仲裁庭提交诉状。2014年12月7日,中国政府发表《中华人民共和国政府关于菲律宾共和国所提南海仲裁案管辖权问题的立场文件》,指出菲律宾提起仲裁违背中菲协议,违背《联合国海洋法公约》违背国际仲裁一般实践,仲裁庭不具有管辖权。2016年7月12日,仲裁庭公布“仲裁结果”,裁定:“在《联合国海洋法公约》下中国对南海自然资源不享有基于‘九段线’的‘历史性权利’。仲裁庭还裁定中国在南海的填海造陆给环境造成了不可挽回的损失,并要求中国政府停止在南海的活动。”中国政府表示不接受、不承认菲律宾南海仲裁案的所谓“裁决”。作为直接当事国,中方最关心并致力于维护南海地区的和平稳定,将继续根据《南海各方行为宣言》的规定,依据国际法,通过谈判协商和平解决有关争议。

在领土争端之外,中菲关系之间发生的一些事件,也给两国民众造成了非常复杂的内心感受。2010年,阿基诺三世执政以后,在中菲关系上既有模糊的外交表达,也有强硬的声音。阿基诺三世在涉华问题上的捉摸不定,成为中国社会批评阿基诺三世的重要内容。2010年,菲律宾警方在营救香港人质过程中的表现以及阿基诺三世在视察案件现场时的微笑,引发了广泛的批评。2011年,中司法部门对3名菲律宾毒贩(2008年被捕)执行死刑。在执行死刑之前,阿基诺三世总统曾派副总统到北京求请希望暂缓执行死刑,但被中国政府拒绝。《马尼拉标准报》、《菲律宾星报》、菲律宾主流电视台GMA的新闻网等主要媒体都在主要位置报道菲律宾毒贩被行刑的消息。在网友对新闻的评论中,既有赞成对毒贩进行严惩的声音,也有人将此事与民族主义情绪联系到一起,说菲律宾太弱小,甚至联想到南海问题。菲律宾媒体对于死刑执行的跟踪报道,以及通过菲律宾政治家转述的中国司法机关对于执行死刑的态度,成为菲律宾社会中对于中国政府、中国政策以及中国形象的主要判断依据。2011年7月25日,阿基诺三世总统表示,菲律宾准备动用军事力量,以保护其在南中国海上的“领土”,并扩充军事力量。2011年8月,阿基诺三世率300人访华,签订6个协议,并用“朋友”“亲戚”“夫妻”等关系来形容中菲之间的领土争端,被认为是友好态度的表现。2012年黄岩岛对峙事件之后,菲律宾成为南海领土争端的重点关注对象,阿基诺三世及菲律宾政界的各种表态都会被中国的媒体进行多方面的解读,并认为正是阿基诺三世的态度成为外部势力干涉南海领土争端的借口。

菲律宾媒体与“一带一路”倡议

媒体———尤其是大众传媒———是推进政治进程的工具,政治和民众之间的传送机。媒体一方面监测政策,同时也受到政府的影响;他们依赖于官方新闻政策,但同时又和政府纠缠在一起,成为有机的关联体。菲律宾是一个媒体高度发达的社会,一方面媒体在社会事务中的参与性很强,另一方面,媒体的形式非常多样,发展也很迅速,特别是新媒体在菲律宾民众中的影响力越来越大。媒体在民众中的影响力,不仅来自于媒体新闻的迅速传播,而且来源于民众愿意相信媒体报道的内容是真实的。媒体的语言风格也是影响受众的一个重要方面。对新闻事件的叙事方式的技术性处理,也能对民众产生相应的影响。由于菲律宾媒体的强大影响力,媒体舆论也对菲律宾外交政策产生影响,特别是舆论所营造的多元社会氛围,使得菲律宾很难形成“核心利益”,菲律宾社会的各种组织,包括政府机构、利益集团、人权组织、海外劳工组织等,都通过媒体、通过评论,形成自身在菲律宾社会的利益诉求。

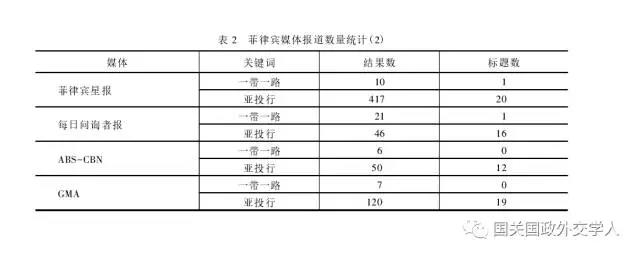

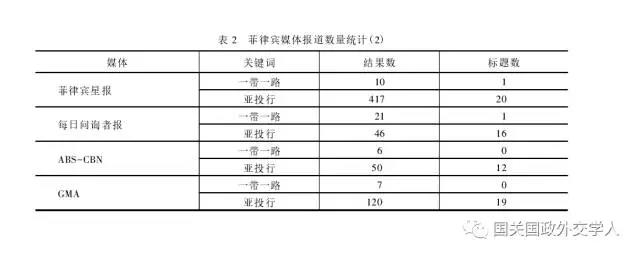

为了了解菲律宾媒体对“一带一路”的报道情况,以及民众的直观反应,笔者分别选择了平面媒体《菲律宾星报》、《每日问询者报》和电视媒体ABS-CBN、GMA的官方网站,通过网站自带的搜索功能对“One Belt One Road”(“Belt and Road”)、“AIIB”以及“South China Sea”进行了全文搜索,结果数如下:

可以发现,3个关键词中,“南海”的结果最多,所受关注度最高,亚投行其次,而“一带一路”所受关注度最低。搜索结果在数量上存在巨大差距,充分说明了在中菲关系领土争端的背景下,“一带一路”的呈现度几乎可以忽略不计。

除了结果数之外,关键词能否作为标题也可以观察其受关注程度,由于南海所得到的搜索结果较多,故笔者在统计标题词的时候未统计南海的数据,只对亚投行以及一带一路进行对比。

以“亚投行”为关键词进行搜索不仅所得到的结果多,并且其有一定比例的新闻是在标题中就出现了“亚投行”,这对于扩大菲律宾民众对于这一机构的认知是有正面作用的,而反观以“一带一路”这一关键词,在所得到的44条新闻中,没有一条以其作为标题,而是在其他的新闻中顺便提及“一带一路”,主要内容集中在说明“一带一路”是中国政府的一项全球性的倡议,将“一带一路”和“21世纪海上丝绸之路”“新丝绸之路”并列在一起,并在有意无意中与南海领土争端联系在一起。例如,在关于南海仲裁案的报道中,就会提及“一带一路”倡议,并将“一带一路”描述成表现了中国建设连通欧亚的基础交通设施的雄心(ambitious plan,在原文的语境下也可以理解为“野心”),说明这一概念在菲律宾媒体上的报道力度小,并且呈现的方式不突出。

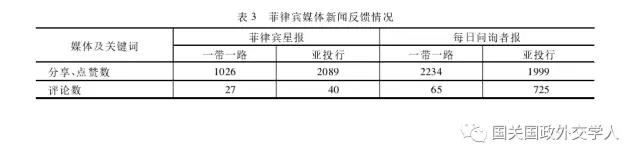

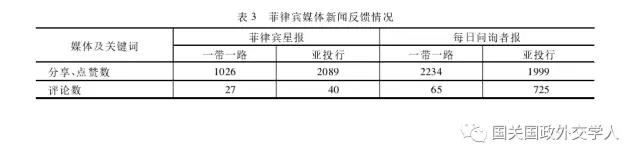

《菲律宾星报》和《每日问询者报》的每条新闻都有被分享、点赞次数的统计,同时在新闻页面下方还开设了评论区,供读者交流观点。笔者对这两份报纸官网以“一带一路”和“亚投行”为关键词搜索后,以其结果的前10条作为样本,对其被分享与点赞次数之和以及评论数量分别进行了统计,所得结果如下:

由表3可见,尽管菲律宾媒体对“一带一路”的报道远不及对“亚投行”的报道数量多,但是与其相关的新闻被分享、点赞次数以及评论数并不低,《每日问询者报》针对亚投行的评论数相对较多,是因其一篇题为“菲律宾加入亚投行”的新闻受到了菲律宾网民的广泛关注,产生了712条评论。若将此条新闻排除,从表3中数据可以看到,“亚投行”相关报道与“一带一路”相关报道的受关注度是相仿的。进一步的观察还发现,由于“一带一路”都是只出现在新闻内容中,有的新闻甚至是对“一带一路”持批评态度的,所以这些评论数中并没有实际涉及对“一带一路”倡议的评论和关注。

出于社会生存的需要,菲律宾媒体在选择报道内容的过程中,总是运用媒体报道的技巧,把能吸引民众关注的内容进行反复和深入的报道。菲律宾媒体通过自身的宣传的技巧,通过改变新闻报道的风格,达到引导民众支持本国政府而反对外国政府的目的。在关于“一带一路”和“南海问题”的报道中,菲律宾媒体就充分运用了这样的技巧,通过突出“南海问题”,淡化“一带一路”,从而达到影响社会的目的。中菲两国媒体的表现具有相似性,攻击对方的方式也有重合性:将对方视为威胁,将对方视为破坏地区稳定的原因;自己的权利受到侵犯,自己是一个受害者;双方都表示通过对话解决冲突的意愿,但是采取的行动都是单方面的。双方在领土争端的过程中,在舆论方面都是以弱者的形象出现,强调自己是被动地采取措施。例如菲律宾不断地渲染“中国威胁”,中国则强调菲律宾的行为是“挑衅”;双方都在各种国际组织中进行角力,特别是在东盟内部进行较量,致使2012年和2013年的东盟外长会议没有发表联合声明。在领土争端问题中,中国对外传播话语结构突出中国是一个受害者和自卫者,即争端首先是由菲律宾挑起的,菲律宾应该负有全部的责任。这种观念是对中国进行“自卫”的暗示和合法性论证。如果一国的外交行为被视作是“自卫”的话,那么前述产生的舆论同情和道德优势很容易自然转换成实实在在的合法性说明。反过来,“自卫话语”的合法性说明又能够强化舆论支持和道德高地,从而形成一个良性循环。这样的策略也是菲律宾媒体所采用的。菲律宾主流媒体《马尼拉时报》(ManilaTimes)在2010-2015年的涉华报道中,多次进行中菲军事实力之间的比较。这种比较集中在军事装备实力方面,其报道充满了对中国不断扩大影响力的提防态度,或明或暗地指出菲律宾应警惕中国军事实力的增长。虽然这类比较没有显示中菲之间直接的利益冲突,但是这种参照的背后似乎是在向读者暗示,中国不断崛起的军事实力已经给周边各国带来了巨大的安全隐患。总的来说,此类报道充满了“火药味”,菲律宾媒体在菲律宾公众面前塑造了一个日益强大,在军事上以大欺小、恃强凌弱的形象,而不是一个通过“一带一路”发展与周边国家友好关系的形象。

从“一带一路”倡议提出至今,中菲之间的政治关系一度处于困境,菲律宾媒体和民众对于“一带一路”的关注与了解相对较少。但作为两个相邻国家之间的交往,政治和媒体只是其中的组成部分,“一带一路”倡议加强合作的重点包括政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。虽然中菲之间在政治上的交流很有限,但是在贸易畅通和民心相通等方面则一直在稳定发展,“一带一路”的相关具体项目也在逐渐推进中。例如菲律宾阿尔伯特·罗萨里奥研究所的主任丁度·曼希德(Dindo Manhit)认为,菲律宾政府决定加入亚投行是一个重要的决定,这个行动表明,菲律宾政府不仅在海牙国际冲裁法庭保护自己的利益,同时也在经济、人文交流方面上寻求和中国发展伙伴关系的可能性。

“一带一路”与中菲经贸关系

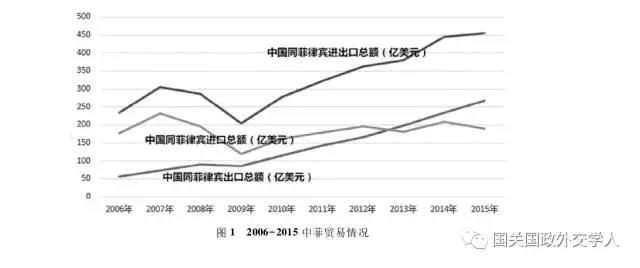

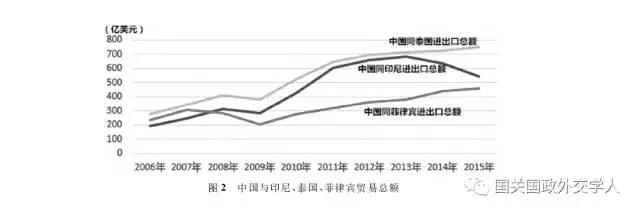

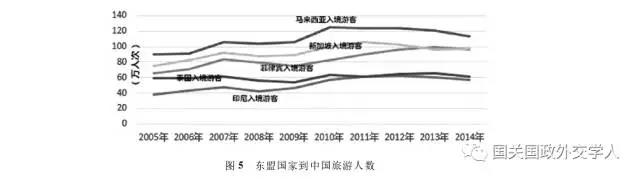

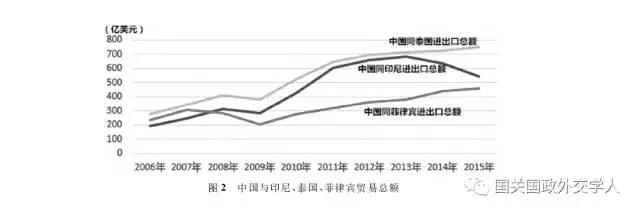

2006年至2015年,中菲之间的贸易总额从234亿美元增长到457亿美元。除了2009年由于受到金融危机的影响,贸易额出现下降以外,其余的年份一直保持着稳定的增长(见图1)。即使是在中菲关系日趋紧张的2012-2015年期间,中菲贸易也是在不断增长的过程中。对比东盟国家中与中国贸易额相近的泰国、菲律宾和印尼3国的数据,可以看出,中菲之间贸易额的发展趋势和中泰、中印尼之间的贸易趋势是一致的(见图2)。

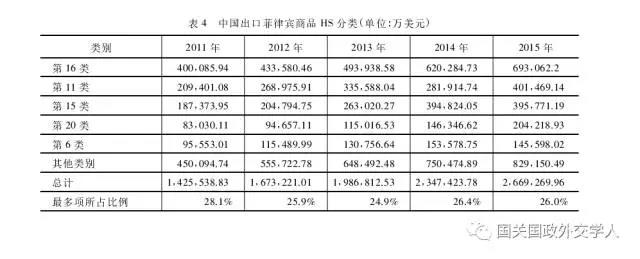

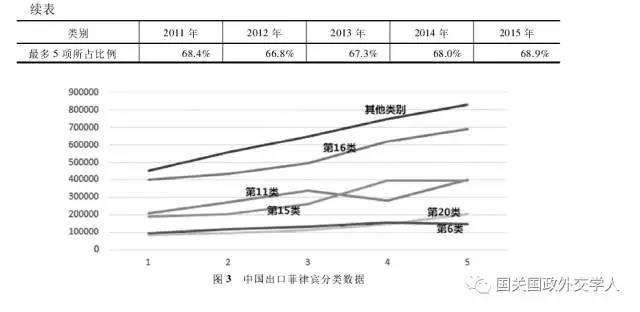

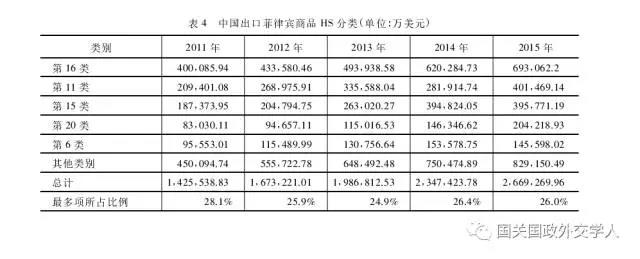

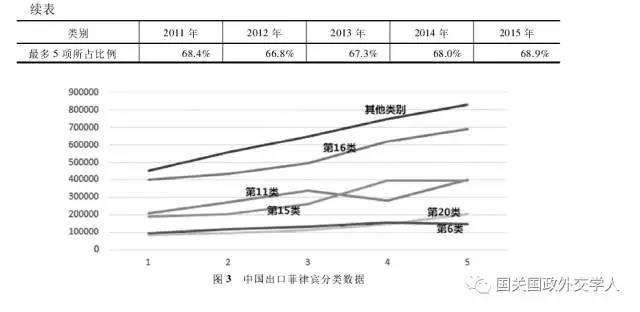

按照商品名称及协调制度(HS)的分类,2011-2015年,中国出口菲律宾的商品主要集中在(16类)机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件;(第11类)纺织原料及纺织制品、(第15类)贱金属及其制品、(第20类)杂项制品和(第6类)化学工业及其相关工业的产品,这5类商品约占出口商品的67.9%,除了纺织原料及纺织制品在2014年和杂项制品在2015年出现下降外,整体情况都在平稳上升(见表4和图3)。第16类产品是中国出口菲律宾的主要项目,约占出口总量的1/3(26%)。在菲律宾向中国出口的商品集中在第16类、(第15类)金属及其制品、(第2类)植物产品和(第18类)光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件,约占菲律宾对华出口总量的95%,其中仅第16类一项就占据70%的对华出口量(见表5),而且在2011-2015年期间一直保持着稳定趋势。从HS分类的角度中国出口菲律宾和从菲律宾进口的产品主要都是第16类。由于这个项目既包括电子和机械产品的成品,也包括相关的零件和附件,通过分析新闻媒体关于两国贸易关系的新闻报道,中国出口菲律宾的主要是机械和电子的成品,而从菲律宾进口的是零件、附件和在菲律宾组装的产品。中菲贸易的稳定提升,主要来自于中国对菲律宾出口的大幅稳定增长。

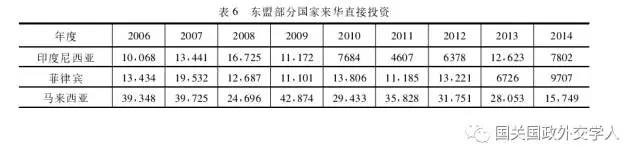

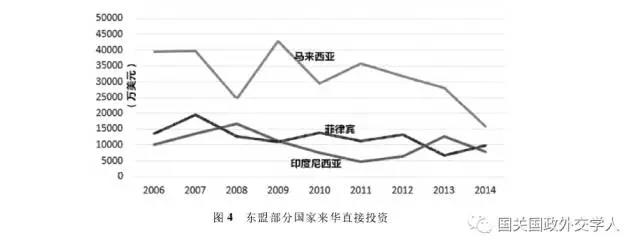

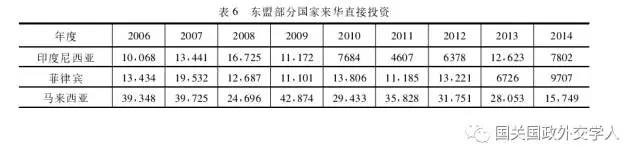

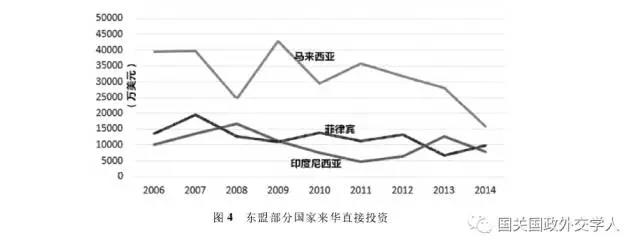

在直接利用外资方面,随着中国国内经济环境的变化,来自东盟国家的直接投资处于不断下降的趋势。对比东盟国家中在华投资总量与菲律宾相近的印尼和马来西亚在华投资的趋势情况,菲律宾与其他国家的发展趋势基本一致(见表6和图4),说明中菲之间虽然在政治关系方面比较紧张,但是在经济合作方面则保持原有的趋势,受到政治方面的影响有限。

“一带一路”与中菲人文交流

2010年12月至2011年2月,英国BBC对27个国家的28,619名受访者进行的调查表明,菲律宾民众对中国的好感度为62%。2014年春季,美国皮尤研究中心对38个国家37,653位受访者进行的好感度调查,菲律宾民众对中菲领土争端的关注度为91%,日本为85%,越南为83%。在对中国好感度方面,菲律宾38%,越南16%,日本7%。而将中国视为威胁的比例,菲律宾为58%,日本为68%,越南为74%。2015年4月6日至5月27日,美国皮尤研究中心对亚太地区10个国家15,313名受访者进行的调查表明,菲律宾民众对于中菲领土争端的关注度达到91%(56%非常关注,35%关注),是10个国家中最高的,其后依次是越南83%(60%非常关注,23%关注)、日本83%(52%非常关注,31%关注)。但在民众的好感度中,菲律宾民众对中国的好感度达到54%,在9个国家中属于居中的水平,远远高于日本(9%)和越南(19%)的好感度。在这里就呈现了一个非常独特的现象,中菲关系在2010年至2015年期间发生了很大的变化,但是民众的好感度却没有发生大的变化。

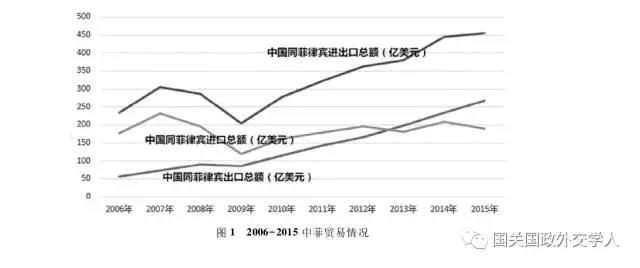

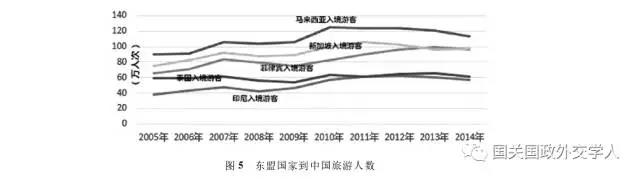

旅游人数是衡量两国人文交流情况的重要指标。2010年至2014年,菲律宾进入中国旅游的人数保持着增长的趋势,一直保持在95万人次以上,整体的发展趋势与其他东盟国家保持着一致(见表7和图5)。2010年,我国公民赴菲律宾旅游21.52万人次,增长26.8%;2011年,赴菲律宾27.11万人次,增长26.0%;2012年,赴菲律宾旅游27.22万人次,增长0.4%;2013年,赴菲律宾旅游44.65万人次,增长64.0%。2014年9月12日,中国政府根据菲律宾国内的安全局势,对赴菲旅游发出警示,致使赴菲旅游的人数急剧下降。2015年,赴菲律宾旅游49.08万人次,同比增长24.28%。2016年前5个月,中国大陆赴菲律宾游客28.5万人次,同比增加80.79%。可见,即使是中菲关系紧张,但是两国之间的人员往来并没有发生大的变化。

在中菲政治关系紧张的大背景下,中菲之间人文交流的次数和报道数量趋于减少,但是仍然有很多领域在进行交流活动。2013年11月,菲律宾遭受台风“海燕”的重创中国红十字会派遣医疗队进入灾区开展了医疗救治、赈济救助、遗体搜索、临时校舍等全方位的救援服务,涵盖了紧急救援、过渡安置、灾后重建各个阶段的人道需求。2014年,中国计量科学研究院接收菲律宾专家到研究院学习和培训,并派出专家到菲律宾工业技术发展研究院标准测试所(ITDI-STD)进行战略咨询和技术培训。中国自行车协会理事长马中超率团到菲律宾,受到菲律宾政府、投资促进委员会、电动车协会、摩托车零部件制造商出口商协会以及相关企业的热烈欢迎。双方就城市公共交通中扩大电气化比例的合作进行了交流。

笔者在撰写本文的时候,正好有两位研究生在菲律宾进行田野调查。博士研究生甲2016年4月7日至7月1日在北伊洛戈省拉瓦格市(LaoagCity)调查乡镇节庆活动。她在访谈中感觉,菲律宾人对中国的印象依旧主要来自媒体和身边所能见到的华裔。从身边的华裔身上,菲律宾人看到的多是具有中国色彩的直观文化符号,比如汉语、美食、古老中国的名胜古迹。对“一带一路”“亚投行”等近年来中国政府的倡议,民间的概念则相对模糊。尤其马尼拉以外地区,除了从事中国研究的大学教授有所了解外,许多民众对此了解很少。经采访,对中国有所了解的大学老师A认为,“一带一路”是一个“很有意思的提法,可能因为比较新,还没有普遍为人所知”;另一位老师B则相信“随着中国政府加大宣传力度,越来越多的菲律宾人会了解这个项目”。硕士研究生乙于2016年7月10日至9月6日在班板牙省安赫莱斯城(AngelesCity)调查菲律宾人日常宗教生活,她在访谈中感觉,菲律宾人对中国的印象是多层次的,不同职业背景和知识结构的受访者有着不同的“中国印象”。普通老百姓对中国和中国人的基本印象比较单一刻板,最为常见的形象标签是“长城”“共产主义”“佛教徒”“成龙的功夫片”“不用Facebook”等。一些去过中国旅游的人都表示:“长城上面人真多。”商人、青年职员等群体对中国的发展现状则有更多的体验和感受。比如一位年轻的花匠C在饭桌上说道:“你走到哪看到的都是中国制造,所有东西,包括这桌上的酱料和瓶子,都是中国制造。”一位商人D表示,他的许多朋友需要远赴中国采购:“他们搞工厂,所有东西都从中国买,桌子椅子什么的,那里的价格比这里至少低一倍。”一位中年农场工人E知道很多客车、货车都是中国品牌,比如“金龙”。商场里的手机店员工F谈到中国时说道:“中国是很发达的,东西很便宜,但是你们爱模仿,很多盗版产品,克隆能力强。”上述不同身份的人们对“一带一路”和亚投行都没有了解,他们都表示第一次听说。手机店员F感叹道:“看来新闻都是只报道坏事不报道好事的,我们只看见有南海的新闻,没听过这些新闻。”一位经营玉米加工厂的商人G表示看好这些政策:“菲律宾有农田,中国有钱、有机器、有技术,我们应该互相配合互相帮助。现在我厂里就和中国饲料公司的工程师合作。我觉得中国人都还不错。”

这两位研究生的总体印象是:“中菲两国的经济合作关系十分密切,菲律宾将中国市场视为其经济增长的重要推动力,中菲贸易为菲律宾的热带水果、农产品出口及旅游业带来巨大收益。在谈及两国贸易合作方面的话题时,菲方会将政治方面的议题搁置,以免政治上的摩擦对经济上的合作产生影响。这也体现了菲律宾对中国经济合作上的依赖性。菲律宾的对华政策在政治上态度强硬,在经济上却又想与中国友好合作。”菲律宾民众对于“政府”和“民众”有非常明确的区分:“那是政府的事,我们不会因此针对中国人,人与人之间还是要友好啊。”菲律宾人在与中国人交往时,不会把中国人等同于中国政府,依然以友好热情的态度对待中国人,他们不会让国家之间的问题成为日常交往的影响因素。

结语

在历史上,由于菲律宾处于海上丝绸之路主航道之外,虽然中菲之间的距离不远,但是关于中菲关系的记载相对较少,菲律宾在中外交流中的影响力也比较小。在中菲古代关系的发展过程中,虽然没有高峰式的历史事件但是在一些特殊的历史时期、在一些特定的领域留下痕迹,例如明万历年间苏禄王访问中国,又如中菲之间的贸易促使白银成为中国商业活动的主要流通货币。在新的历史时期,特别是当中外交流、国家战略、领土争端等诸多因素重叠在一起的时候,菲律宾又一次在中国对外交往中扮演了重要角色。历史的海上丝绸之路是一个自然形成的交流通道,菲律宾排除在主通道之外也是一个自然形成的结果。而建设21世纪海上丝绸之路是政府提出的、意向性明确的倡议,沿线国家的态度,特别是带有异议的态度,不仅是对倡议的推进有影响,而且在现在信息充分交流的国际环境中,具有示范作用。从整体上看,菲律宾国内对于“一带一路”倡议,对于“21世纪海上丝绸之路”建设的关注度是有限的,中菲之间存在广泛的合作基础例如基础设施建设、反恐信息分享、自然资源利用、缉毒等领域,这些合作空间是建设21世纪海上丝绸之路的有利因素。

菲律宾社会对于宏观的忽视和对于具体问题的关注。菲律宾文化的特点,是擅长进行务实的经营,而不擅长进行长远的把握。中国的“一带一路”倡议现在还处于宏观架构的阶段,很多领域还没有具体的措施,对比菲律宾“一带一路”和“亚投行”的关注情况,菲律宾社会中对于“一带一路”倡议的关注度和积极评价相对较少,而对于基于“一带一路”倡议所进行的各项经贸和交流活动则体现出较高的热情,比较典型的就是对于“亚投行”的关注度和积极性都比较高。可以预见,将来“一带一路”提出更多具体的项目,菲律宾会积极参与。

对“一带一路”的关注度折射出中国国家形象的“能见度”。中国与菲律宾应该避开媒体的高度关注,通过外交途径安静地解决问题,从而使在争端之外,两国的经贸合作、民间交流等诸多方面的信息也能送达社会民众的视野,从而全面展现两国交流的实际情况,避免片面性。在中菲两国领土争端的背景下,报道两国之间进行经贸合作,或者进行人文交流的新闻,可能和读者的关注点有所距离,但这又是中菲关系中的积极方面,更是深化中菲关系的基础。

菲律宾政治制度具有自身独特的运作模式,菲律宾民众关注政治事件的角度也有自己的选择和偏好。菲律宾的政治运作过程,缺少国家利益的整体安排,主要是以政治利益作为政治活动的中心。在政治运作中通过互相的攻击来获得政治上的利益,从而达到国内政治的平衡。而在国际关系中,菲律宾政府的职能就是通过美国、日本和其他盟国的帮助,通过加强与盟国的伙伴关系,获得对抗的外部力量,从而达到国际关系的平衡。在中国的政策上进行对抗,在舆论上进行攻击,就成为菲律宾及其盟国在控制政治风险上最有利的选择。

避免冲突,扩大合作,为中国国内的发展营造一个和平的外部环境,这是中国外交的主要目标。但是随着中国国力的提升,中国在对外交流的过程中,冲突与合作,掌声和骂声,可能会同时存在。中国在菲律宾建立深远的、具有渗透力的影响,不是一个短期的过程,而是需要经过长期的努力的过程,“一带一路”倡议在菲律宾的深入过程就很好地诠释了这点。美国和日本在寻求全球影响的过程中,也不是每一次尝试都很成功。中国和菲律宾两国政府在处理争议的时候会有不同的意见和举措,两国的民众对彼此的看法存在对立的情况,这些都是正常的现象。但菲律宾是一个乐观、开朗的民族,同时也是一个健忘的民族只要我们把今后的交流做得更好、更规范、更深入,中国在菲律宾的利益就可以得到保障,菲律宾民众也会逐渐消除因领土争端而产生的排斥心理。

在“一带一路”逐渐深化的过程中,菲律宾国内政治形势的发展也会对倡议的推行产生影响。菲律宾政府一方面愿意和中国建立良好的关系,另一方面也愿意利用个别争议事件,作为从中国获得可能的益处的条件。中国是一个崛起的大国,我们以往积累了很多在可用资源贫乏的条件下开展外交斗争和国际斗争的经验,但是现在的形势发生了很大的变化,中国的实力增强了,可能很难接受既从中国获得利益,又和中国不断滋事的做法,而这样的心态则是菲律宾开展“大国平衡”外交常用的手段。从这个角度而言,中国的崛起,为争取海洋权益提供了坚实的物质基础,但大国心态准备不足。大国心态不仅要求别人具备一致的意见,而且面对不同的问题,对于不同的声音,需要具有更多的承受力和耐受力。